19岁的蒋介石俨然是一副公子哥形象

蒋介石习武出身,舞文弄墨非其所长,平生诗作存世不过十余首。

1908年,蒋介石获清廷公派去日本留学,就读于日本士官预备学校——振武学校。不久,就由他的浙江同乡陈其美介绍加入了同盟会。蒋介石对帝国主义列强尤其是俄国和日本的侵华野心有清醒的认识。1909年,他有一首小诗《述志》,述说一个热血青年的报国之志:

腾腾杀气满全球,

力不如人万事休!

光我神州完我责,

东来志岂在封侯!

此诗可谓蒋氏代表作,其平生之志趣、抱负、性格乃至命运,都可以从中窥见。爱国是无疑的,以光复神州为职责并非大话。个人抱负也不必讳言,其志岂在封侯,其志又岂止在封侯!在二十世纪的腾腾杀气中,其兴也勃焉,其亡也忽焉,终是“力不如人万事休”,一语径自成谶。以诗质论,则粗豪无文,正是赳赳武夫本色。

也曾是热血男儿

蒋介石故乡所在的溪口雪窦山景色绝佳,他一生中曾多次登临,乐而忘返。尝嘱夫人宋美龄实地勘测,拟建成中国第二庐山。1920年11月23日蒋介石曾有《雪窦山口占一绝句》:

雪山名胜擅幽姿,

不到三潭不见奇。

我与林泉盟在夙,

功成退隐莫迟迟。

此诗有传统文人怀抱,兼具儒家的入世精神和道家的出世情结。相信那一刻,为名山胜水所醉,其功成身退、归隐林泉的愿望是真诚的。然而终其一生,蒋介石并不曾真的退隐。

1925年2月,蒋介石率军东征陈炯明,连克东莞、石龙、常平。2月10日军次常平,作《常平站感吟一绝》:

亲率三千子弟兵,

鸱鸮未靖此东征。

艰难革命成孤愤,

挥剑长空涕泪横。

此役原计划以滇粤桂联军十万之众为主力,东征开始后,滇军杨希闵部和桂军刘震寰部却按兵不动,唯右翼的粤军和黄埔校军进展迅速,并付出重大牺牲,这就是诗中的“孤愤”之感的来由。

这张拍摄于1924年的照片显示出孙中山和蒋介石的亲密关系。

1926年北伐时期,《江西日报》创刊,应江西省主席李烈钧之请,当时镇守南昌的国民革命军总司令蒋介石作诗道贺,发表在12月1日该报创刊号上。诗题《贺〈江西日报〉诞生》:

呀!好革命的怒潮啊!

呀!这掀天倒海的潮流,

竟已仗着自然的力,

挟着它从珠江来到长江了。

潮流是什么,是什么?

不是绿的水,是红的血和黑的墨。

今天我们的血已染红庐山的面,鄱阳湖的口。

这黑的墨,正拌着那红的血,

向着长江的水流去。

这新诞生的《江西日报》,

就是挟着这墨的力和着那血的力,

一直冲向黄河流域去。

呀!好革命的怒潮啊!

呀!好革命的势力!

有趣的是,这样一首白话诗、自由诗,也就是所谓新诗,竟会出自蒋介石的手笔!在人们惯常的印象中,蒋似乎一直是守旧的,代表着文化保守主义。

1928年11月,已任南京国民政府主席的蒋介石外出视察,21日于安徽怀远作《出发校阅撰歌二则》。

其一:

五月三日是国仇,国亡岂许尔优游。亲爱精诚,团结一致,快来共奋斗。革命革命,牺牲牺牲,黑铁赤血,求我国家独立平等与自由。独立、平等,中华民国乃得真自由。

其二:

北伐虽完志未酬,男儿壮志报国仇。报国复仇在革命,革命未成死不休。

蒋介石与蒋经国和蒋纬国

1935年7月,正值中央红军长征到达四川甘孜地区同红四方面军会师,一路部署围追堵截的蒋介石忙里偷闲,于27日登峨眉山,作《游峨眉口占》二首:

朝霞映旭日,

梵贝伴清风;

雪山千古冷,

独照峨眉峰。

步上峨眉顶,

强消天下忧;

逢寺思慈母,

望儿感独游。

第一首景中寄兴,表达身居绝顶的快意。第二首由忧国转而思亲,述说忠孝不能两全之憾。据说当年武昌起义爆发后,蒋介石即中断在日本的学业,回国参加革命,在率部攻打浙江巡抚衙门前,他给母亲的信中恳请“恕儿不孝之罪”。

蒋介石和母亲在一起

1945年10月9日,即抗日战争胜利后第一个国庆前夕,国共和谈之“双十协定”签署前夕,蒋介石于重庆作《大中华歌》:

战胜强权,复兴中华。协和万邦,威振迩遐。完成国民革命,建立平等自由大中华。民族解放,民权吐葩。民生乐利,自由开花。实现三民主义,建立富强康乐大中华。五权并立,五族一家。民国万岁,宪政孔嘉。厉行五权宪法,建立统一独立大中华。

是为歌词,一咏三叹,尽述其建国理想。

两个老对手

然而,歌犹未竟,战端重开,四年以后,国民党政权即败走台湾,1949年10月31日蒋介石在台北作《六三自箴》:

虚度六三,受耻招败,毋恼毋怒,莫矜莫慢。不愧不怍,自足自反,小子何幸,独蒙神爱。惟危惟艰,自警自觉,复兴中华,再造民国。

其中“小子”一语,出自《诗经·周颂·闵予小子之什》,系周成王自称,故谦敬中有傲气。当晚,蒋以日记自省:“本日为余六十三岁初度生日,过去之一年,实为平生所未有最黑暗、最悲惨之一年。惟自问一片虔诚,对上帝、对国家、对人民之热情赤诚,始终如一,有加无已,自信必能护卫上帝教令,以完成其所赋予之使命耳。”

1950年10月25日,蒋介石将其五年前所作“五箴”修订为“四箴”。

《法天自强箴》:

中和位育,乾阳坤阴。至诚无息,主宰虚灵。天地合德,日月合明。主敬立极,克念作圣。

《养天自乐箴》:

澹泊冲漠,本然自得。浩浩渊渊,鸢飞鱼跃。瀀游涵泳,活活泼泼。勿忘勿助,时时体察。”

《畏天自修箴》:

不睹不闻,慎独诚意。战战兢兢,莫现莫显。研几穷理,体仁集义。自反守约,克己复礼。”

《事天自安箴》:

存心养性,寓理帅气。尽性知命,物我一体。不忧不惧,乐道顺天。无声无臭,于穆不己。

这一组箴言,用于自勉自励,内容大致为中国古人修身养性格言的集合重组,见出其对于传统处世哲学的皈依。

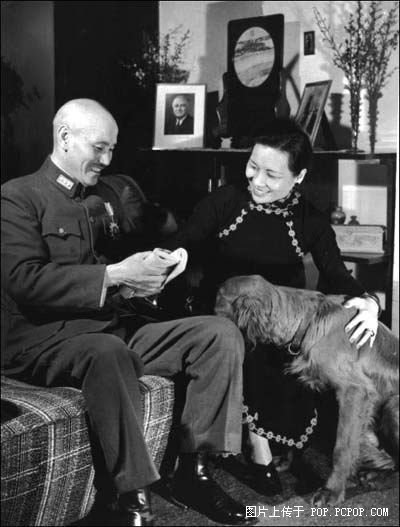

对中国产生深刻影响的蒋宋夫妇,还是很懂温柔浪漫的。

1953年10月31日,宋美龄以画为蒋祝寿,蒋介石作诗《为夫人题画》:

风雨重阳后,

同舟共济时。

青松开霁色,

龙马动云旗。

蒋宋的爱情到了晚年越发醇久弥香

后来的岁月里,蒋宋间仍不时有诗画合作,如题竹诗句:雪筠彰清节,耸翠傲岁寒。题荷花诗句:风清时觉香来远,坐对浑忘暑气侵。”人生渐入晚境,诗亦渐近闲适安恬之风了。

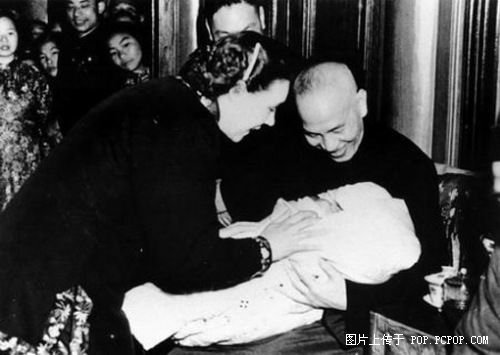

天伦之乐

据说,蒋介石还有若干旧体诗词,作于阳明山别墅,因多抒写晚年颓唐心绪,不肯示人。1979年宋美龄曾向美国《天下事》旬刊“人物志”专栏记者哈妮透露,她在蒋介石去世后,发现丈夫作于五十年代的一些诗,计有旧体诗词四十三首,新诗一首,自嘲打油诗二首。本想为之结集出版,但蒋经国认为,这些诗虽然制作精巧,但大都品位不高,使人阅后很容易联想到南唐亡国之君李后主。宋美龄认为言之有理,待再读其诗,发现有的对中华民国的前途太不乐观,有的对部下指责过多,有的仇恨中共甚于日寇,为不影响蒋在国人心中的“威望”,遂将诗稿付之一炬。

转贴请注明中国诗歌圈博客