公判大会、挂牌游街、警笛长鸣,一夜之间,罪犯纷纷落网,如同一场战役;而一些太早尝试前卫生活方式的人,也在风暴中付出沉重代价

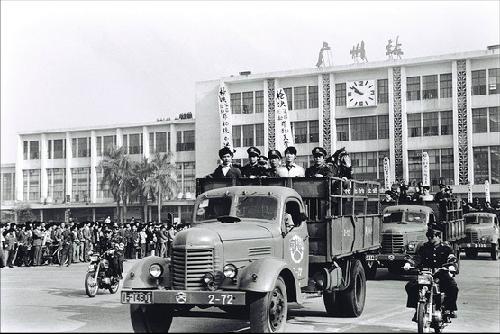

1985年,广州火车站广场的公审公判大会,会后将死刑犯游街示众押赴刑场。这次“严打”没有1983年那么大规模,但延续了“从重从快”的风格。

1983年,曾任某法制报纸记者的李勇当时还是湖南邵阳某乡镇的一名中学生。一天,父亲回到家,神色凝重,把李勇兄弟几个集中起来,严肃地告诫孩子们:好好呆着,不要乱说乱动,因为“一场新的‘运动’又要来了,叫做‘严打’”。

那一年,人们看到公安部门如同戏剧和电影中一样,在全国城乡各处张贴悬赏缉凶的布告:提供线索就可以奖励1000元,查实的奖励2000元。

严打,1983年8月25日,中央做出了《关于严厉打击刑事犯罪活动的决定》,“从重从快严厉打击刑事犯罪活动”的“严打”拉开序幕。9月2

日,全国人大常委会颁布了《关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定》和《关于迅速审判严重危害社会治安的犯罪分子的程序的决定》。前者规定对一系列严重危害社会治安的犯罪,“可以在刑法规定的最高刑以上处刑,直至判处死刑”;后者则规定在程序上,对严重犯罪要迅速及时审判,上诉期限也由刑事诉讼法规定的10天缩短为3天。

从1983年8月至1987年初,全国开展了持续三年、分三个战役的统一行动、集中打击。从1983年开始,中央发动的严打进行了3次———分别启动于1983、1996、2001年。1983年严打的模式,对后两次产生深远影响。

这一次“严打”,政治和军事色彩浓厚。这一年,数十万共军内卫部队改编为中国人民武装警察部队,匆匆进行特种训练。运动强调在党委的统一领导下,党、政、军等有关部门齐动手,把判处死刑的权限交到县区一级的法院,同级的党委领导可以直接决定判处死刑。

法学学者汪明亮认为,我党长期以来依靠政策治理国家的经验,是发动“严打”的组织条件。自新中国成立之后,在1979年制定刑法典之前的30

年,控制犯罪,按毛泽东的话来说,“主要靠决议、开会……不靠民法、刑法来维持秩序”;而依靠群众运动也是其主要做法,如1950年3月至1953年上半年的镇压反革命运动,开会定政策、定处死比例,用军事化、全民皆兵的组织手法,都影响了后来数次、尤其是1983年的严打。

从那年开始,“严打”事实上延续了二十年。1979年《刑法》第一条规定:“中华人民共和国刑法……依照惩办与宽大相结合的政策……制定”,将“惩办与宽大相结合”的刑事政策立法化。但在其后的二十多年,“从重从快”的“严打”,却成为刑事政策的主调。