引用:

原帖由 bj88488848 于 2012-7-5 09:26 发表多数老人无力做体力劳动 城镇职工工种类型(据中国统计年鉴) 一半以上企业职工在重体力行业,老了还怎么干得动 根据《2011年中国统计年鉴》,目前全国登记在册的国企和城镇集体企业的职工一共有3432.2万人。 ...

以上论调,乍一看好像真的很有道理。实际上,这又是一个伪命题。老龄人口并不能缓解所谓的劳动力不足。若要硬撑到65岁,对于多数人来说,只能是身心的折磨。

【强势围观】人社部称我国未来几年就业形势仍严峻——翻手为云覆手雨!╭(╯^╰)╮

地址 https://cmule.com/viewthread.php?tid=370766

原帖由 bj88488848 于 2012-7-5 09:26 发表多数老人无力做体力劳动 城镇职工工种类型(据中国统计年鉴) 一半以上企业职工在重体力行业,老了还怎么干得动 根据《2011年中国统计年鉴》,目前全国登记在册的国企和城镇集体企业的职工一共有3432.2万人。 ...

一、概况

2011年度,中国人力资源市场信息监测中心对全国117个城市的公共就业服务机构市场供求信息进行了统计分析。

117个城市的地区分布情况

[这117个城市是指2011年1-4季度中参加数据汇总的全部城市,各个季度城市数量会有变动,但基本稳定在100个城市左右。]

华北 | 东北 | 华东 | 中南 | 西南 | 西北 |

天津 石家庄 太原 呼和浩特大同 秦皇岛 包头 阳泉 赤峰廊坊 (10个) | 沈阳 长春 大连 哈尔滨 鞍山 吉林 齐齐哈尔 通化 延边 白城 白山 辽源 牡丹江 四平 佳木斯 松原 抚顺 本溪 (18个) | 上海 济南 南京 合肥 福州 青岛 烟台 淄博 东营 苏州 常熟 绍兴 威海 潍坊 蚌埠 无锡 盐城 徐州 芜湖 黄山 安庆 景德镇 马鞍山 南通 萍乡 三明 南平 泉州 温州 新余(30个) | 郑州 武汉 长沙 南宁 洛阳 常德 佛山 汕头 湛江 荆州 海口 潜江 十堰 襄樊 许昌 宜昌 郴州 桂林 黄石 柳州 株洲 益阳 安阳 恩施 湘潭 衡阳 孝感 岳阳(28个) | 重庆 成都 贵阳 昆明 广安 乐山 泸州 宜宾 玉溪 曲靖 绵阳 昭通 德阳 六盘水 保山 (15个) | 兰州 西安 西宁 白银 宝鸡 铜川 渭南 延安 银川 金昌 喀什 咸阳 石嘴山 吐鲁番 昌吉 库尔勒 (16个) |

2011年,监测城市用人单位通过市场招聘人员累计2068万人次,进入市场求职人数累计1956万人次,岗位空缺与求职人数的比率[岗位空缺与求职人数的比率 = 需求人数 / 求职人数,表明市场中每个岗位需求所对应的求职人数。如0.8表示10个求职者竞争8个岗位。] 约为1.06,与上年相比上升了0.05。(表1)

表1. 供求总体情况

需求人数 (人次) | 求职人数 (人次) | 岗位空缺与求职人数的比率 | 与上年相比变化 | |

本期有效数 | 20680563 | 19563305 | 1.06 | +0.05 |

分季度看,2011年四个季度,监测城市市场用人单位招聘人数平均每季度约517万人,进入市场的求职人数平均每季度约489万人,平均岗位空缺与求职人数的比率为1.06。

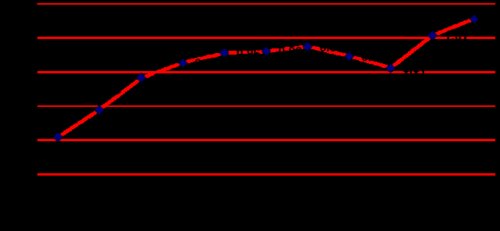

分年度看,2001年以来市场中岗位需求和求职人数总体上保持上升态势,劳动力需求的增长速度高于求职人数的增长。特别是2004年以来,市场中岗位空缺与求职人数的比率始终保持在0.9以上,尽管受到金融危机影响2008年-2009年间有所回落,但仍处于高位运行状态,2011年回升至1.06,呈现上升趋势。(见图1)

图1 2001-2011年度市场职业供求总体变化

(岗位空缺与求职人数的比率)

2011年全国117个城市公共就业服务机构市场供求状况主要表现出以下几方面特征:

1.从全年总体情况看,劳动力供求总量基本平衡,市场运行稳定。

2.从产业需求看,以第三产业为主体的产业需求格局基本稳定。从趋势看,第三产业的用人需求比重呈下降趋势,第二产业的用人需求比重稳步上升。分行业看,制造业需求旺盛,呈现不断上升的态势,批发零售业、住宿餐饮业、社会服务业的需求比重趋于下降。

3.从用人单位需求看,私营企业、有限责任公司、股份有限公司的用人需求占据主体地位。私营及个体企业用人需求比重趋于上升;国有和集体企业的用人需求比重逐年下降;外商及港澳台企业的用人需求变化不大。

4.从求职主体看,在所有求职人员中,失业人员和外来务工人员是求职主体。从趋势看,新成长失业青年的比重波动中略有上升,就业转失业人员的求职比重波动中呈现下降;外来务工人员的求职比重总体上趋于上升,但近年来有所下降。

5.从年龄看,16-34岁年龄组用人需求量大,45岁以上求职人员就业依旧相对困难;初、高中文化程度的劳动力是市场中的求职主体,市场需求量较大,2010年以来大专及以上文化程度劳动者的市场需求量回升。

6.从技能看,劳动力供需总量集中在初、中级技术等级;从供求对比看,各技术等级的求职者均供不应求,其中高级技能人才短缺仍较为突出。

二、产业、行业劳动力需求状况

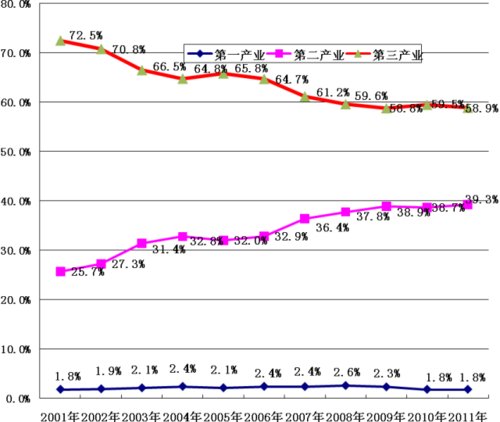

从需求总量看,2011年监测城市第一、二、三产业需求人数所占比重依次为1.8%、39.3%和58.9%,以第三产业为主体的产业需求格局相对稳定。

与上年相比,第二产业的需求比重上升了0.6个百分点,第三产业的需求比重下降了0.6个百分点。(见表2)

表2. 按产业分组的需求人数

产业 | 需求人数 (人次) | 所占比重 (%) | 与上年相比需求变化 (百分点) |

第一产业 | 362106 | 1.8 | - |

第二产业 | 8143816 | 39.3 | +0.6 |

第三产业 | 12174641 | 58.9 | -0.6 |

合计 | 20680563 | 100 | / |

2001-2011年度,第二产业的用人需求比重从2001年的25.7%上升至2011年的39.3%,上升了13.6个百分点;第三产业的用人需求比重从2001年的72.5%下降至2011年的58.9%,下降13.6个百分点。(见图2)

图2 2001-2011年度三次产业需求比重变化

从行业需求看,81.7%的单位用人需求集中在制造业、批发和零售业、住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业、租赁和商务服务业、建筑业,以上六个行业的用人需求比重分别为32.2%、15.7%、13.1%、8.9%、7.2%和4.6%。(见表3)

与上年相比,制造业的需求比重上升了0.1个百分点,批发和零售业的需求比重下降了0.8个百分点,住宿和餐饮业的需求比重上升了0.1个百分点,居民服务和其他服务业的需求比重下降了0.1个百分点,租赁和商务服务业的需求比重上升了1.1个百分点。

从各年度情况看,2001-2011年间,制造业需求旺盛,呈现不断上升的态势,制造业用人需求所占比重上升了近15个百分点;批发零售和住宿餐饮业、社会服务业的需求比重波动中趋于下降,平均下降幅度在3%以内;建筑业的需求比重基本稳定。(见图3)

这点你倒无须为腾迅操心,因为从来都是“官字两张口”

请看我在7楼的回帖,官方已经把屙出来的屎又吃回去了

| 欢迎光临 ::电驴基地:: (https://www.cmule.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |